無元天文台

"MUGEN" The Astronomical ObservatoryEpisode

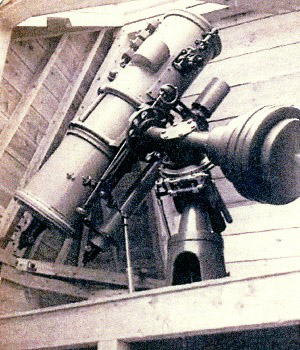

朝倉高校には、県下で唯一また九州でも数少ない本格的な天文台が設置されています。中には口径30cmの反射式望遠鏡が設置されています。この望遠鏡は、朝倉中学6回卒業の緒方久一郎(おがたきゅういちろう)氏の寄贈(昭和36年)によるものです。本校では、この天文台を緒方氏の俳号「無元」にちなんで「無元天文台」と呼んでいます。

この望遠鏡は、以前九州大学名誉教授の坂上務(さかのうえつとむ)氏が九州大学で研究に使用されていたもので、昭和25年に製造された非常に古いものです。しかしその性能は高く、月面や惑星などの様子を詳細に観測することができます。国内で最も古い観測可能な大型反射望遠鏡のひとつで、大変貴重なものです。

現在、宇宙物理部がこの望遠鏡を使い天体観測を行っていて、年に1回公開天体観測を行っています。

坂上務氏 Profile

1921年鹿児島市生まれ。九州(帝国)大学農学部を卒業後、同大学助手を経て教授。専攻は農業気象学。農学博士、医学博士。

1985年同大学を定年退職、同大学名誉教授となる。その後、私立の天文台を創設し、気象学と天文学の境界領域を研究。

1993年東亜天文学会会長。1999年せんだい宇宙館(鹿児島)名誉館長。

1992年小惑星5862番に「SAKANOUE」の命名を受ける。2018年96歳没。

大型反射望遠鏡諸元

| 形式 | 口径300mmニュートン式兼カセグレン式反射望遠鏡・ドイツ式赤道儀 (サブスコープ:口径102mm屈折式望遠鏡) |

| 倍率 | 適正倍率300倍、最高倍率600倍 (適正倍率は口径[mm]程度で、最高倍率は口径[mm]の2倍程度です。) |

| 集光力 | 1837x (肉眼の約1800倍の光を集める力があり、14等級の大変暗い星を見ることができます。肉眼で見ることができる星の明るさの約1600分の1の明るさの星を見ることが可能) |

| 分解能 | 0.39"(秒) (良シーング時には、月面上の約2kmの大きさの地形を判別することが可能。ちなみに地球から月までの距離は38万km) |

| 焦点距離 | カセグレン式合成焦点距離5000mm ニュートン式焦点距離1500mm (サブスコープ焦点距離1200mm) |

大型反射望遠鏡による天体観測

March 10, 2020

300mm Reflection Telescope |

|

|

2019

Sep. 月世界大型反射望遠鏡ならではの迫力で月面の様子を観測できます。月一番の名所といわれる「アルプス山脈」「虹の入り江」付近を撮影。 |

Sep. 13, 2019

The Moon World |

|

2015

Feb. 惑星観測木星は約6年ごとに、地球から見て衛星の公転面がほぼ真横にきます。そのため木星の衛星同士が重なり合う「衛星の相互食」という現象が起きます。 |

Feb. 9, 2015

Planetary Observation |

Dec. 2, 2016, Jan. 24, 2017

Orion Great Nebula |

|

|

通常「散光星雲」は肉眼では観測できませんが、天体写真で撮影し観察することができます。 |

|

無元天文台沿革

|

1950年 (昭和25年) | 西村製作所にて天体望遠鏡製造。 |

|

1955年 (昭和30年)頃 | 九州大学箱崎キャンパスにて坂上氏研究に使用。 |

|

1961年 (昭和36年) | 全面校舎改築完了後、朝中6回卒緒方久一郎氏の寄付を受け「無元天文台」完成。 |

|

1994年 (平成 6年) | 大型反射望遠鏡オーバーホール・メインテナンス実施。 |

|

2013年 (平成25年) | 校舎移転・新築完了。大型反射望遠鏡オーバーホール・メインテナンス実施。「無元天文台」も新築し、大型反射望遠鏡移転完了。 |